|

РОССIЯ

«Мелкобуржуазная балалайка»

Дмитрий Митюрин

историк, журналист

Санкт-Петербург

131

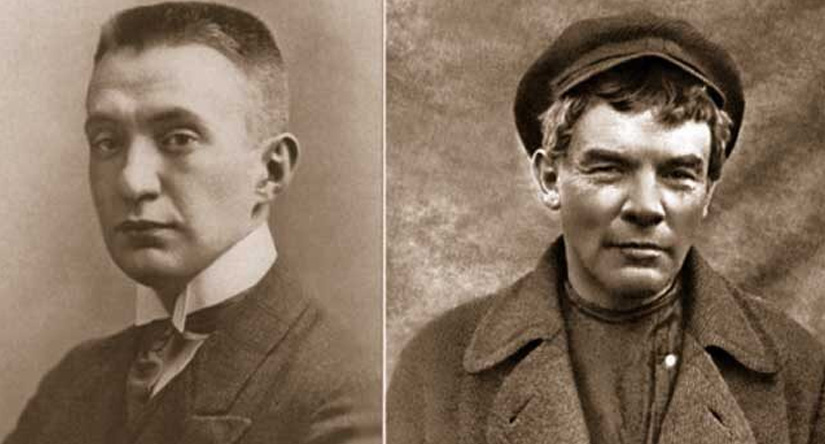

Керенский, Ульянов

В апреле 1917 года Ленину исполнилось 47 лет, Керенскому — 36, и оба метили в вожди революции. Все преимущества, казалось, были на стороне Керенского. Он только что пересел из кресла министра юстиции в кресло военного министра и уже подумывал о премьерстве. Ко дню рождения Керенского сразу два российских журнала — «Нива» и новорожденная «Республика» — опубликовали о нем биографические очерки. Что характерно — с одним и тем же эпиграфом, заимствованным из тютчевского стихотворения, посвященного Пушкину: «Его, как первую любовь, России сердце не забудет…» На день рождения Ленина никто не отреагировал, и он, злобствуя, обзывал Керенского «мелкобуржуазной балалайкой». Своеобразие ситуации заключалось в том, что оба соперника были не просто давно знакомы. Они родились в одном городе — Симбирске — и, можно сказать, в один день, хотя и с одиннадцатилетней разницей. Долгое время их судьбы шли параллельно, но именно весной 1917 года пересеклись самым роковым для России образом. Родившиеся в Симбирске Александр Керенский появился на свет 22 апреля 1881 года по старому стилю, Владимир Ульянов — в 1870-м, тоже 22 апреля, но уже в соответствии с новым, принятым сейчас григорианским летоисчислением. Исследователи из числа борцов с «жидомасонами» отмечают, что у евреев родство передавалось по женской линии. На этом основании они именуют Ульянова Бланком (в честь деда по матери). А вот по отцу, выходцу из крестьян, в нем гораздо заметнее примесь татарской крови. «Вредные» корни «историки» обнаружили и у Керенского. Якобы он приходился внуком еврею-выкресту по фамилии Кирбис. На самом деле основатель династии, Михаил Иванович, был сельским священником в одном из глухих местечек Пензенской губернии, и о евреях там судили исключительно по Библии. Называлось это глухое местечко Керенки, отсюда и фамилия. Один из трех сыновей приходского попа и отец нашего героя, Федор, с отличием закончил Пензенскую духовную семинарию, но вместо церковной стези начал преподавать русскую словесность в светских учебных заведениях. Позже он получил назначение в Симбирск, директором мужской гимназии, и вот здесь-то среди его учеников оказался Володя Ульянов. Отец этого мальчика, Илья Николаевич Ульянов, занимал должность инспектора учебных заведений Симбирской губернии и был прямым начальником Федора Михайловича Керенского. Стоит ли удивляться, что учился Володя отлично? Впрочем, единственную четверку в своем аттестате золотой медалист Володя Ульянов получил именно по предмету, который преподавал сам директор гимназии, — логике. И, кстати сказать, с логикой у Ленина-Ульянова всегда было плоховато. С другой стороны, когда господин губернский инспектор скончался, Федор Михайлович не стал лягать сына своего покойного начальника, а выписал ему для поступления в университет замечательную характеристику. Благородство этого поступка станет еще очевидней, если учесть, что незадолго до этого старший из братьев Ульяновых, Александр, был казнен за участие в покушении на царя-батюшку. Карета с зелеными шторками Саше Керенскому было тогда шесть лет, но события четко отпечатались в его памяти. «Хотя Александр Ульянов был связан с моей жизнью лишь косвенно, в детском воображении он оставил неизгладимый след не как личность, а как некая зловещая угроза. При одном упоминании его имени в моем сознании сразу же возникала картина мчащейся по ночному городу таинственной кареты с опущенными зелеными шторками, которая увозит людей в неизвестность. Раскрытие в Санкт-Петербурге тайного заговора и арест сына видного симбирского чиновника послужили основанием для арестов в городе, которые, как правило, проводились по ночам. Тревожные разговоры взрослых об этих ужасных событиях проникли в нашу детскую, а тесные отношения нашей семьи с семьей Ульяновых привели к тому, что мы вскоре узнали о казни их высокоодаренного сына. Таким было мое первое соприкосновение с революционным движением...» Хотя в своих мемуарах Александр Федорович и не уточняет, какие именно тесные связи существовали между Ульяновыми и Керенскими, можно предположить, что речь шла о чем-то вроде «дружбы домами». Все-таки, помимо связи начальник — подчиненный, главы семей происходили из одной социальной среды (разночинцы), работали в одной сфере (образование), имели сопоставимые уровни доходов (хорошее жалованье плюс небольшие имения в окрестностях Симбирска). Это был особый провинциальный интеллигентский мирок, членами которого могли стать как дворяне, так и потомки их крепостных крестьян. Сословное происхождение в данном случае не играло решающей роли. Гораздо важнее было наличие высшего образования, приверженность к умеренно либеральным взглядам и постоянно декларируемая любовь к народу. Однако из теста, которое здесь замешивалось, выходили будущие террористы — такие как Александр Ульянов или влюбленная в него гимназистка Зинаида Коноплянникова. Со временем она примкнет к эсерам, в 1906 году застрелит «палача Московского восстания» генерала Мина и, подобно предмету своего обожания, закончит жизнь на виселице... Водевиль с переодеванием В той пасторальной дореволюционной России еще не было телевидения. Чтобы скрасить досуг, люди образованные устраивали вечеринки — с обсуждением литературных новинок, любительскими постановками. Впоследствии в среде русской эмиграции ходила легенда, будто в одном из спектаклей Володя Ульянов играл атамана разбойников, а Саша Керенский — принцессу, которая от этого атамана спасалась. Далее следовало сопоставление с 1917 годом, когда Керенский якобы снова спасался от Ленина в женском платье. Но речь здесь идет все-таки о легенде. Вряд ли при одиннадцатилетней разнице в возрасте Саша и Володя могли играть в одном спектакле. Хотя в качестве актера-любителя Керенский действительно довольно рано снискал признание. Причем самой удачной его ролью была роль Хлестакова — хвастуна, болтуна и ничтожества. В облике и манере поведения Керенского было что-то неуловимо женственное. За глаза его называли Александрой Федоровной (так звали и супругу Николая II). Но в женском платье от Ленина он не спасался: накануне Октябрьского переворота Керенский открыто покинул Петроград в машине американского посольства. А несколькими днями позже бежал из Гатчины в форме матроса. Аналогичный эпизод имел место и с Лениным, только тремя месяцами раньше — в июле. Скрываясь от агентов Временного правительства, он решил выбраться из столицы в Кронштадт. По словам хозяйки конспиративной квартиры, Маргариты Фофановой, Сталин сбрил Ильичу бороду и усы, повязал голову платком и нарядил в простонародное женское платье. — Ну, что, Коба, похож я на бабу? — спросил Ленин. — Более чем похож, — ответил верный друг и соратник. До берега Невы, где его ждал катер, Ильич прошелся под ручку то ли с тем же Сталиным, то ли с Зиновьевым. А уже в катере переоделся… матросом. Адвокат-неудачник Прежде чем заняться политикой, оба — и Ленин, и Керенский — получили юридическое образование и работали адвокатами. В качестве помощника присяжного поверенного Владимир Ульянов вел несколько дел, связанных с мелкими кражами и имущественными претензиями. Часть из них выиграл, в том числе собственное дело — против крестьян, допустивших потраву в имении Кокушкино, которое принадлежало семье Ульяновых. Затем занялся революционной деятельностью. Создал «Союз освобождения рабочего класса», загремел в ссылку. Отбыв срок, выехал с молодой женой, Надеждой Крупской, за границу. С 1898 года Ленин жил в эмиграции, целиком посвятив себя созданию большевистской партии и склокам с другими марксистскими группировками. Россию он посетил только в 1905—1906 годах, в разгар Первой русской революции. Однако все его попытки повлиять на события остались незамечены окружающими. Снова оказавшись за границей, Ленин подвел итоги революции и обвинил в поражении своих политических соперников — либералов, народников, меньшевиков-марксистов. Они, дескать, «заигрывали с царизмом», недооценили прогрессивную роль рабочего класса, вовремя не призвали мужика к топору и т. д. Соперники мало обращали внимания на его ругань. Находясь в России, они пытались действовать с трибуны Государственной думы. Им удалось убедить общество в необходимости реформ и уничтожения самодержавия. Ленин за то же время сумел установить контроль лишь над маленькой полулегальной партией. Хотя, как показало время, это было гораздо важнее… Многие биографы полагают, что экстремизм Ленина объясняется крахом всех его попыток сделать карьеру в рамках системы, существовавшей в России. Дескать, с клеймом «брата государственного преступника» он не сумел стать чиновником, адвокатом оказался довольно средненьким, ну и бросился во все тяжкие. Однако пример другого адвоката, Керенского, показывает, что в революцию шли отнюдь не одни только неудачники. Слишком блестящая карьера В 1889 году Федор Михайлович Керенский получил должность главного инспектора училищ Туркестанского края, то есть достиг тех же карьерных высот, что и Ульянов-старший. Семья переехала в Ташкент, где и прошли Сашины отроческие годы. Подобно Ленину, он закончил гимназию с золотой медалью, после чего отправился в столицу и поступил в Санкт-Петербургский университет. Получив в 1904 году диплом, Александр Керенский женился на курсистке Ольге Барановской и вступил в столичную коллегию адвокатов. Список представленных им рекомендаций включал имена столь высокопоставленных чиновников, что прогрессивно мыслящие коллеги поначалу ему отказали. Керенский, по их мнению, был слишком уж тесно связан с властями. Пришлось представить поручителей рангом пониже, но зато имевших репутацию либералов. Начались рабочие будни. Молодой защитник буквально за копейки или вовсе бесплатно консультировал бедняков, помогая им бороться с чиновниками и работодателями. В отличие от Ленина, марксизмом Александр Федорович не увлекался, а отдавал предпочтение народникам и их последователям — социалистам-революционерам (эсерам). Разница заключалась в том, что марксисты связывали счастливое будущее с пролетариатом, а эсеры отводили главную роль самому многочисленному в России классу — крестьянству. Хотя Керенский мыслил еще более широко, считая, что в борьбе с самодержавием должны объединиться все слои общества. Он не связывал себя ни с какой партией. Хотя однажды, под впечатлением от Кровавого воскресенья, Александр Федорович предложил свои услуги эсерам, выразив желание поучаствовать в каком-нибудь теракте. Руководитель боевиков Азеф ему отказал. С тех пор Керенский помогал нелегалам по мелочи — оказывал юридические услуги, пописывал критические статейки, прятал запрещенную литературу. Именно за последний грех он и был арестован в декабре 1905 года. Александр Федорович попросту забыл, что в его квартире, в углу, лежит пачка недавно запрещенного журнала «Буревестник». И тут нагрянули жандармы с обыском… Из тюрьмы он вышел через три месяца в связи с амнистией, объявленной по поводу созыва I Государственной думы. Вернувшись к адвокатской практике, Керенский быстро приобрел известность. Первое громкое дело он выиграл в октябре 1906 года, защищая в Ревеле эстонских крестьян, разграбивших поместье барона. Из числа местных защитников ему помогал Ян Поска — будущий президент независимой Эстонии. Большинство обвиняемых были оправданы, что сделало Керенского популярным среди лидеров малых народов Российской империи. В 1906—1914 годах он отметился буквально на всех сколь-нибудь значимых процессах с политической окраской. Среди его подзащитных — боевики из числа эсеров, анархистов и социал-демократов, армянские националисты из «Дашнакуцюна», рабочие Ленских приисков, еврей Бейлис, обвиненный в ритуальном убийстве русского мальчика. Как правило, Керенскому удавалось добиться либо полного оправдания, либо вынесения максимально мягких приговоров. Успех на двух последних процессах привел к тому, что Керенский решил баллотироваться в IV Государственную думу. Предложение поступило от находившейся в подполье партии эсеров, так что формально он выступал в роли независимого кандидата. Власти прекрасно понимали, кто именно стоит за такими «независимыми», и всячески им препятствовали. Однако Александру Федоровичу удалось буквально проскочить в Думу от нескольких уездных городков Саратовской губернии. Вместе с другими тайными эсерами он организовал фракцию «трудовиков» — так называемую Трудовую группу, которую сам же и возглавил. Всеми забытый Ленин В год начала Первой мировой войны Владимиру Ленину было 44, и он мало чего добился в жизни. Партия, созданная неимоверными трудами, ценой ссор и разрывов с друзьями, постепенно выходила из-под контроля. Действовавшие в России подпольные большевистские организации не очень-то слушались заграничных деятелей. Но главное, многие испытанные бойцы «завязли в буржуазной трясине» — стали обычными журналистами, врачами, инженерами. Один из ленинских эмиссаров встретился с бывшим боевиком, а ныне преуспевающим бизнесменом Львом Красиным, и попросил для прозябающего в Швейцарии Ильича денег. Красин, смеясь, протянул две десятирублевки и пояснил, что судьба этого «бездельника» и «ничтожества» его не волнует. Правда, когда война заполыхала, Ленин несколько оживился и принял участие в так называемой Циммервальдской конференции. Однако европейских социал-демократов не особенно воодушевляла идея разжечь революции в своих странах. Они считали, что атаку следует отложить до воцарения мира в Европе. Ленин впал в пессимизм. Судя по записям, он считал, что на тот момент лучше всего для революции созрела… Швейцария — маленькая нейтральная страна. Здесь была сильная марксистская партия, качественные часы, вкусные сыры и банки, в недрах которых таились неимоверные запасы золота и валюты. Россия его пока не интересовала. Керенский в роли пророка

Керенский в этот период, напротив, находился в центре российской политической жизни.

Пламенные выступления в Думе сделали его самым известным лидером левых и, более того, снискали симпатии даже таких умеренных партий, как октябристы и кадеты.

Чувствуя свое растущее влияние, 14 февраля 1917 года Керенский выступил с речью, за которую вполне мог лишиться депутатского мандата и подвергнуться судебному преследованию.

«Как можно прикрывать свое бездействие исполнением закона, когда ваши враги не прикрываются законом, а, открыто надсмехаясь над всей страной, издеваясь над вами, каждый день нарушают закон?!

С нарушителями закона есть только один путь — путь физического их устранения!

Подумайте господа, подумайте, и не придете ли вы со мной к одному выводу, что иногда гангренозного больного, который умрет через две недели, нужно вылечить хирургическим лечением немедленно, и тогда он воскреснет с новыми силами к новой жизни!» Это была последняя речь Керенского в IV Государственной думе. Нет, он не отправился в ссылку или на каторгу. Говоря о больном, который должен скончаться через две недели, Александр Федорович интуитивно попал в десятку. Через две недели монархия почила в бозе... Керенский, благодаря своему хладнокровию и красноречию, стал одним из самых видных деятелей Временного правительства. Его выступления буквально доводили публику до экстаза: дезертиры рвались на фронт, а великосветские дамы бросали под ноги пламенному трибуну жемчужные ожерелья. Молодая русская революция жаждала обрести своего вождя в молодом политике. Он выгодно отличался как от царских бюрократов, так и от высоколобых умеренно-либеральных деятелей — выходцев из прошлой эпохи. В его красноречии угадывали Марата, а в лице находили сходство с Наполеоном. И, подобно 30-летнему Бонапарту, 36-летний Керенский лез на вершину власти. В июле он возглавил Временное правительство… Но еще в апреле в России появился Ленин. И два земляка начали поединок… Слово сказанное и слово писаное До осени они были главными актерами на политической сцене. Российская публика с удивлением наблюдала, как лысый, картавящий и не слишком фотогеничный Владимир Ильич переигрывал по очкам своего более молодого и эффектного оппонента. Как это у него получилось? Очень просто. Набор хлестких лозунгов, размноженных с помощью газет и листовок, впечатлил массы больше, нежели профессиональное красноречие. Все-таки слышать речи Керенского могли тысячи, а ленинские призывы читали миллионы. К тому же лидер большевиков обещал разрешить все проблемы чуть ли не сейчас и немедленно, в то время как Керенский призывал к труду и самопожертвованию. В результате Россия, словно легкомысленная женщина, из двух ухажеров предпочла того, который оказался более щедр на обещания... Когда противостояние закончилось, для победившего Ленина началась другая жизнь, уже без Керенского. А что же Александр Федорович? Эмигрировав из России, он не бедствовал. Писал книги и читал лекции. Разошелся с первой супругой, женился на француженке Терезе Нель, затем пережил еще несколько любовных романов. Трое его сыновей стали достойными представителями среднего класса, хотя своим знаменитым отцом не гордились: все-таки он проиграл Россию и по западным понятиям был неудачником. Незадолго до смерти Александр Федорович встретился с советским журналистом Генрихом Боровиком и сделал интересное признание: «Смешно, конечно, говорить сейчас такое, но если бы тогда существовало телевидение, со мной была бы вся страна, я не проиграл бы никому! Как оратору мне не было равных в России!» И еще один эпизод из той встречи. Боровик обратил внимание на перстень, который носил Керенский, — очень дорогой и старинный. Александр Федорович пояснил, что получил его в подарок от какого-то французского набоба и что, согласно преданию, все владельцы этого украшения кончали жизнь самоубийством. «Но я не верю в приметы, и вот вам доказательство. Этот перстень у меня уже много лет, а я все живу, живу. И не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Да и поздно. Такие решения надо принимать гораздо раньше. Тем более что и причин, и поводов было предостаточно. А когда тебе 85... Теперь стреляйся, хе-хе, не стреляйся — никто не обратит внимания». Керенский скончался в одной из лондонских муниципальных больниц 11 июня 1970 года — вскоре после того как на его родине с максимальной пышностью было отпраздновано столетие со дня рождения Ленина. Дата публикации: 27 мая 2007

Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~7qqBM

|

Последние публикации

Выбор читателей

|