|

СССР

Прагматики против скептиков

Антон Первушин

журналист

Санкт-Петербург

584

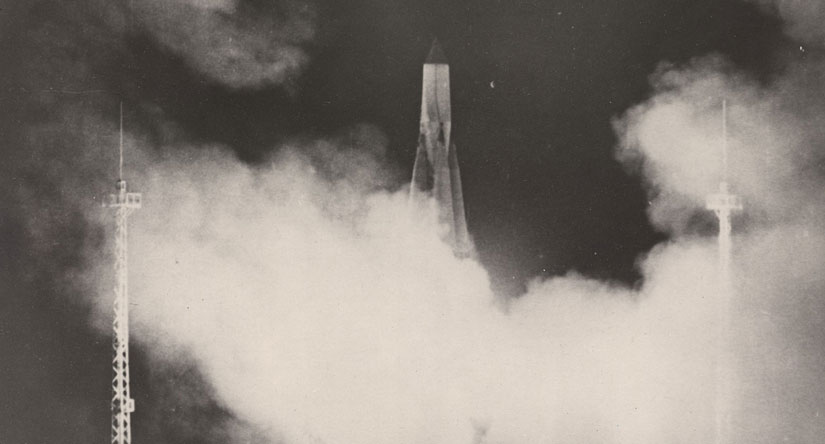

Старт ракеты-носителя Р-7 с первым ИСЗ. 1957

Изучая и создавая боевые ракеты, Сергей Королев никогда не забывал о космических полетах. Чистая наука ему всегда была интереснее милитаристских замыслов. Главный конструктор отлично понимал, что тяжелые баллистические ракеты — это тот самый инструмент, с помощью которого можно будет наконец-то преодолеть земное притяжение и вырваться в космос. Но он не спешил, здраво рассудив, что пока этот инструмент не создан, его планы сочтут фантазиями. Королев выжидал, и его время пришло. Геофизические ракеты Королева Идея запуска исследовательских ракет, создаваемых на базе немецкой «Фау-2», родилась вместе с уникальной в своем роде идеей отделяющейся боеголовки. Многочисленные эксперименты и расчеты показывали, что тяжелые баллистические ракеты типа «Р-2» будут разрушаться при возвращении с космических высот в атмосферу. Вспомнив проекты составных ракет, в марте 1947 года Королев придумал сделать боеголовку самостоятельным объектом, который отделяется от основной ракеты и по баллистической кривой добирается до цели. Сначала инженерам института казалось, что в новой «составной» схеме нет ничего сложного: двигатель выключается, головка отбрасывается пружиной или отстреливается пиропатроном. Но почти сразу выявились трудности: пока двигатель работает, головку не отделишь, он как бы подпирает к ней снизу корпус ракеты; а после выключения двигателя отделять головку невыгодно, ведь ракета уже неуправляема, и головка может отклониться от курса. Отделять поэтому надо точно в момент выключения двигателя. Но в том-то и дело, что этого момента не существует! После отсечки топлива догорание в камере продолжается, тяга стремительно уменьшается, но совсем исчезает лишь через семь-десять секунд. Необходима математическая модель, но ее пока нет, да и, скорее всего, в ближайшее время не появится, потому что очень сложно описать формулами процесс догорания остатков топлива... Королев по своей привычке решил не ждать появления теоретических соображений по этому поводу, а провести опытные отстрелы головки на «Р-1» — ко времени, когда начнутся испытания новой ракеты «Р-2», все вопросы будут решены. Так появилась ракета «Р-1А» — «единичка» с отделяющимся боевым зарядом — «Аннушка», как ласково называли ее на полигоне. Отделяющаяся головная часть была нужна Королеву для ракеты «Р-2», но оказалось, что в ее испытаниях заинтересованы и кабинетные ученые-физики. Так, в 1947 году начинается дружба Сергея Павловича с академической наукой. И это тоже было неизбежно. Изучать атмосферу и космическое пространство должны были научные работники, а не военные, думающие только о том, как быстрее создать средство доставки ядерного заряда до городов потенциального противника. Тяжелая и страшная эпоха заставила его заниматься военными ракетами, но мечта о космосе, о полетах на Луну и Марс была жива, а значит, второй приход Королева в науку был предопределен. Осенью 1947 года маленькая экспедиция физиков приехала на полигон Капустин Яр. Разместились в спецпоезде. Выкопали и оборудовали «академическую» землянку, в которой аппаратура готовилась к полету.

Первый старт геофизической ракеты состоялся 2 ноября 1947 года и прошел с успехом: ракета отклонилась всего на 5 километров от расчетной траектории. Сигналы регистрирующей аппаратуры «ФИАН» были приняты, раскодированы и проанализированы. На следующий день, правда, случилась катастрофа: стандартная «Фау-2», запущенная в рамках военных испытаний, ушла влево и стала вращаться вокруг продольной оси, потом у нее оборвались стабилизаторы, и ракета, воспламенившись, упала плашмя на землю.

Второй полет «Фау-2» с аппаратурой «ФИАН» состоялся только 13 ноября и был более чем успешен: ракета отклонилась от траектории лишь на 80 метров. Круг интересов физиков тем временем расширялся, и узнав о проекте ракеты «Р-1А» с отделяющейся головной частью, они пришли в восторг: теперь можно было точно измерить газовый состав и температуру верхних слоев атмосферы, не опасаясь «помехи» от выбросов продуктов горения. 7 мая 1949 года на полигоне Капустин Яр состоялся первый старт «Аннушки». На следующий день Королев писал домой: «Вчера был наш первый концерт, прошедший с весьма большим успехом. Это очень приятно и, надеюсь, знаменует успешное осуществление в жизни одного из очень важных этапов нашей работы». Возбужденный конструктор тут же потребовал самолет и полетел в район цели, с воздуха увидел две воронки, уговорил летчиков посадить «Ли-2» и самолично осмотрел места падения ракеты и отделяемой головки. Научные исследования проводились на «аннушках» в течение семи лет — ракета оказалось очень удобной. С каждым годом они привлекали все больше экспериментаторов, особенно молодежь. Разработкой научной аппаратуры для высотных стартов занимались также и другие организации. Поэтому впоследствии на базе принимаемых на вооружение боевых ракет было выпущено целое семейство научно-исследовательских с такими же характеристиками. Сергей Королев был очень доволен и этими запусками, и новыми задачами. С военными он связывал ближнюю перспективу, с учеными — дальнюю. И не ошибся, став отцом советской космонавтики, путь к которой проложили геофизические ракеты. Рабочая лошадка космонавтики 16 декабря 1949 года Сергей Королев выдал НИИ-4 официальный заказ на выполнение научно-исследовательской работы по исследованиям составных ракет. В марте 1950 года был сделан доклад «Ракетные пакеты и перспективы их развития», в котором разработчики обобщили свои соображения и результаты расчетов по составным ракетам, впервые прямо заявив о возможности создания искусственных спутников Земли, вплоть до полетов на них человека. В докладе прозвучало, что по техническому заданию Королева был рассмотрен двухступенчатый пакет из трех ракет, разработка которых начата в ОКБ-1, и было показано, что такой пакет может не только перенести тяжелую боевую часть на любую дальность, но и вывести на орбиту спутник, масса которого может оказаться достаточной для полета на нем человека. Доклад был выслушан внимательно, но преобладали недоверчивые и саркастические комментарии. Работы по изучению различных проблем создания составных ракет продолжались в группе до 1953 года. Результаты исследований регулярно высылались в бюро Королева. Сергею Павловичу особенно нравилась схема простейшего пакета, и он заказал оптимизацию этой схемы в Отделении прикладной математики имени Стеклова. В начале 1950-х были подготовлены и представлены в правительство СССР два докладных письма, в которых аргументированно указывалось на возможность создания составных баллистических ракет, способных доставлять боевые грузы на межконтинентальные дальности. Эти письма сыграли определенную роль в принятии постановления правительства о создании составных баллистических ракет. Сталин подписал такое постановление незадолго до своей смерти — 13 февраля 1953 года. Это был его самый значительный космический задел. Ведь именно тогда родилась ракета «Р-7» («семерка»), которая на долгие годы стала «рабочей лошадкой» отечественной космонавтики... Рождение «семерки» происходило так. С принятием на вооружение ракеты «Р-2» положение Сергея Павловича Королева в качестве главного конструктора сильно укрепилось. По инстанциям прошло представление его на Сталинскую премию. Хотя в том году она не присуждались (из-за смерти Сталина), главных конструкторов не оставили без внимания, выделив им дополнительные вакансии членов-корреспондентов Академии наук. 20 мая 1954 года ОКБ-1 Сергея Королева приступило к проектированию баллистической ракеты большой дальности «Р-7». Был сформирован Совет главных конструкторов, председателем которого назначили Королева. Проектированием двигателей занимался главный конструктор ОКБ-456 Валентин Глушко. Стартовый комплекс создавал главный конструктор ГСКБ «Спецмаш» Владимир Бармин. Командные приборы (гироскопы) разрабатывал главный конструктор НИИ-944 Виктор Кузнецов. Системой радиокоррекции траектории полета занимался главный конструктор НИИ-885 Михаил Рязанский. Автономной инерциальной системой управления — Николай Пилюгин, работавший главным конструктором того же института в другие годы. Валентин Глушко уже имел опыт разработки большого кислородно-керосинового двигателя «РД-110». Для двигателей «Р-7» были выбраны те же компоненты, а не применявшийся на первых баллистических ракетах спирт. В январе 1954 года на Совете главных конструкторов было принято решение об использовании унифицированного ракетного двигателя для всех блоков ракеты «Р-7». Выбор топлива определился, во-первых, тем, что из известных и обеспеченных производственной базой окислителей, по которым был накоплен достаточный опыт эксплуатации, наибольшую эффективность мог обеспечить только жидкий кислород. Во-вторых, горючее должно было быть более калорийным, чем спирт, и хорошо освоенным. Таким был керосин. По термодинамическим характеристикам он позволял обеспечить достаточный уровень экономичности, но его использование в качестве горючего для двигателя вызывало необходимость преодолеть серьезные трудности: температура продуктов его сгорания в кислороде почти на тысячу градусов по шкале Цельсия выше, чем у водных растворов спирта, в то время как охлаждающие свойства намного хуже. А именно горючим приходится охлаждать стенки камеры сгорания, если в качестве второго компонента — окислителя — используется кислород. Задача охлаждения осложнялась еще тем, что для обеспечения оптимальных характеристик двигателя необходимо было поднять давление газов в камере по крайней мере в два раза по сравнению с достигнутым на спиртовых двигателях. Расчеты показывали, что даже при использовании эффективного кислородно-керосинового топлива и при высоком коэффициенте удельного импульса тяги ракета должна быть по крайней мере двухступенчатой. Возникла проблема запуска двигателей второй ступени. Глушко не мог запускать жидкостный двигатель второй ступени после сброса первой, а Королев боялся включать его до ее сброса. Компоновщики и конструкторы не знали, как можно защитить баки первой ступени от действия горячей струи двигателя второй ступени. При решении этой проблемы родилась идея пятиблочной ракеты с продольным отделением боковых блоков (первой ступени) от второго блока (второй ступени). Компоновался пакет в виде четырех независимых одинаковых ракет (блоков) первой ступени, оснащенных двигателями, симметрично располагаемых вокруг второй ступени. Чтобы баки последней оставались заполненными в момент сброса первой ступени, конструкторы ввели систему перекачки в процессе полета топлива в эти баки из всех боковых блоков. При этом компоновка и второй ступени, и блоков была подобна компоновке ракеты «Р-5», что значительно упрощало работу конструкторам и технологам. Новизну для них представляли лишь узлы связей блоков и магистралей перекачки топлива. Принципиально новой выглядела и задача безударного разделения ступеней, намного возрастал объем работ по наземной подготовке ракеты к пуску. В конце 1955 года (по другим данным, в конце 1954 года) заместитель Председателя Совета Министров СССР Вячеслав Малышев предложил Королеву оснастить «семерку» термоядерным боезарядом, испытания которого были успешно проведены на Семипалатинском полигоне. Одним из условий, выдвинутых атомщиками, было увеличение грузоподъемности «Р-7» с 3 до 5 тонн.

Королев ухватился за такую корректировку проектного задания как за спасательный круг. Он полагал, что она будет лучше соответствовать пакетной схеме ракеты, сохранит ей жизнь. Конструкторам ОКБ Королева пришлось переделывать ракету, значительно увеличив ее стартовую массу. Требования к прочности корпуса тяжелой ракеты возросли, и стало ясно, что собирать ее на стартовой позиции в вертикальном положении будет невозможно — слишком велики нагрузки и слишком мал запас прочности. Единственный выход — горизонтальная сборка в монтажном корпусе неподалеку от стартовой позиции с последующей транспортировкой собранной ракеты по рельсам на пусковой стол. Впервые ракета не устанавливалась на стартовое сооружение, а подвешивалась за силовые пояса. Рождение Байконура В 1954 году была создана специальная комиссия под руководством Василия Вознюка, начальника полигона Капустин Яр, для выбора места нового полигона испытаний межконтинентальных ракет. За год работы комиссия пересмотрела различные варианты. Для окончательного решения были предложены участки на территории в Марийской АССР (там во время Великой Отечественной войны образовались гигантские вырубки леса, малонаселенность, хорошие транспортные пути), в Дагестанской АССР (западное побережье Каспийского моря), восточнее города Харабали Астраханской области (относительно благоприятный климат, рядом Волга), в полупустыне Казахской ССР — район от Аральского моря до города Кзыл-Орда, неподалеку от железнодорожной станции Тюра-Там. Последнее предложение, как наиболее приемлемое, было утверждено Советом Министров СССР. Тюра-Там находился у Сырдарьи, на этом участке несудоходной. Через Тюра-Там проходила железная дорога Москва–Ташкент. Сохранилась узкоколейная ветка, ведущая к небольшому карьеру, расположенному в 30 километрах от станции, в степи. Чем ближе старт к экватору, тем эффективнее используется линейная скорость вращения Земли при запуске ракеты в восточном направлении. И это также учитывалось комиссией. С предложением о создании полигона «Р-7» и выборе места для него к высшему руководству СССР обратился маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 12 февраля 1955 года было принято постановление Совета Министров СССР о создании полигона для МБР-7 у Тюра-Тама. А организационно-штатная структура полигона была определена 2 июня 1955 года директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Именно эту дату и связывают с основанием космодрома Байконур. Однако еще 12 января 1955 года на разъезде Тюра-Там на две минуты остановился поезд, от которого отцепили две «теплушки» с людьми: прибыл первый десант строителей полигона. Его возглавлял лейтенант Игорь Денежкин. Он представлял 130-е Управление инженерных работ подполковника Георгия Шубникова, входящее в Главное управление специального строительства Министерства обороны. Так, не дожидаясь выхода правительственного решения, военные строители приступили к созданию нового полигона — они понимали, сколь жесткими будут сроки работ. Задачей группы Денежкина являлась подготовка железнодорожных путей для приема вагонов со стройматериалами и спецпоезда из Капустина Яра. Разместились строители в палатках. Весь январь и февраль бушевали метели. Морозы и снежные заносы сильно затруднили работу, но первопроходцы шаг за шагом упорно продвигались вперед. И еще денежкинцы сделали большое дело: за два зимних месяца выкололи из Сырдарьи несколько тысяч кубометров льда и засыпали его толстым слоем опилок. В знойное лето 1955 года ледник спас от гниения сотни тонн мяса и других продуктов. Строительно-монтажные работы на новом полигоне шли многие годы. Напряжение и темпы были весьма велики. Даже крепкий организм начальника строительства не выдержал такой нагрузки. В 1965 году Шубников тяжело заболел, ослеп и скоропостижно скончался. Рядом с полигоном вырастал город. По первоначальному проекту его закладывали для пяти тысяч человек постоянного персонала. Проектанты ошиблись, не подозревая, что очень скоро численность его жителей на порядок превысит расчетную. Город планировали расположить на обоих берегах Сырдарьи, однако мощный весенний разлив заставил отказаться от этого проекта. Кроме того, постройка моста потребовала бы больших затрат. Строительство города развернулось лишь на правом берегу под защитой специально сооруженной дамбы. 5 мая 1955 года состоялась закладка первого здания будущего города. В разное время он и назывался по-разному: Ташкент-90, поселок Заря, поселок Ленинский, город Звездоград, город Ленинск. С декабря 1995 года — город Байконур. «Семерка» на земле и в полете Перед началом летно-конструкторских испытаний «Р-7» были проведены стрельбы экспериментальных ракет «Р-5МРД» (модифицированная «Р-5М» с регулируемым двигателем) увеличенной дальности полета. Эти стрельбы на полигоне Капустин Яр позволили отработать некоторые наиболее сложные элементы будущей межконтинентальной баллистической ракеты. Первым начальником полигона Байконур был назначен генерал-лейтенант Алексей Нестеренко. Для проведения пусков ракет сформировали 39-ю отдельную инженерно-испытательную часть. Председателем Государственной комиссии по проведению испытаний стал Василий Рябиков. В марте 1957 года на полигоне завершили монтаж оборудования стартового комплекса. 3 марта 1957 года на Байконур с Опытного завода в Подлипках прибыла первая разобранная на блоки ракета. Вскоре был подписан акт Государственной комиссии о готовности первой очереди полигона. 15 мая 1957 года состоялся первый испытательный пуск «Р-7». Во время полета на активном участке траектории, продолжавшегося 103 секунды, нарушилась герметичность магистрали горючего. Была дана команда аварийного выключения двигателей. Ракета разрушилась. Второй пуск, намеченный на 9 июня 1957 года, не состоялся из-за выявленного в процессе подготовки к старту заводского дефекта. Следующий пуск провели 12 июля 1957 года. Он также был неудачным — ракета разрушилась на активном участке траектории. Только 21 августа 1957 года состоялся первый успешный пуск ракеты «Р-7». Преодолев расстояние 5 600 километров, весовой макет боеголовки достиг цели на Камчатском полигоне Кура. Но боеготовность первой отечественной межконтинентальной ракеты была невысокой. Заправка ракеты компонентами топлива происходила непосредственно перед пуском. При норме 170 тонн требовалось подвезти к ракете 400 тонн жидкого кислорода. Общее время подготовки к старту первоначально достигало 12 часов, а боеготовность ракетного комплекса сохранялась не более 8 часов. Работники одного из бюро рассказали о том, что для исключения примерзания агрегатов двигателя в морозную погоду сотрудник обслуживающего персонала перед пуском ракеты должен был стоять возле нее и крутить ручку, похожую на рукоятку, которой в те времена заводили автомобили. Перед самым пуском ракеты сотрудник, получив соответствующую команду, вытягивал ручку из отверстия и убегал в укрытие... Запуск 27 августа 1957 года выявил еще одну серьезную проблему «семерки»: головная часть с макетом термоядерного заряда не долетала до земли, сгорая при входе в плотные слои атмосферы. Справиться с этой проблемой в короткие сроки не представлялось возможным, и тогда Совет главных конструкторов решил на время отвлечь внимание руководства страны «пусками спутников». Эффект, достигнутый этим «отвлекающим маневром», превзошел все ожидания... Дата публикации: 3 августа 2007

Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~j33VO

|

Последние публикации

Выбор читателей

|