|

НАУКА

Корабли на границе вселенной

Антон Первушин

журналист

Санкт-Петербург

205

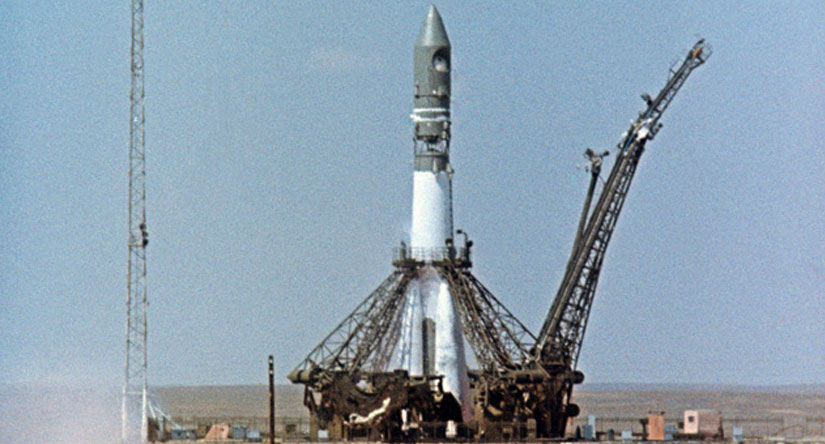

Старт космического корабля "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту © Фотохроники ТАСС

Запуски советских спутников и межпланетных станций нанесли сокрушительный удар по самолюбию американцев, которые считали себя самой передовой нацией на Земле. Они должны были показать миру нечто эффектное — превосходящее все, что сделали до того русские. Таким шагом мог стать первый полет американского астронавта на орбиту. Рождение НАСА Осень 1957 года преподнесла президенту Эйзенхауэру и всей республиканской администрации тяжелейший, но необходимый урок. Было сделано два важнейших вывода. Первый — Америка заметно уступает Советскому Союзу в области ракетостроения и космонавтики, из-за чего страдает обороноспособность западного мира. Второй, — чтобы преодолеть отставание, необходимо объединить усилия и ресурсы всех заинтересованных ведомств в рамках одной организации, которая будет заниматься только космической программой. К апрелю 1958 года американскими конгрессменами было представлено 29 законопроектов, касающихся организации национальной космической программы. Все сходились в одном — космонавтикой должна заниматься одна-единственная организация, которая сможет скоординировать разрозненные усилия военных и гражданских ведомств, направленные на преодоление отставания США в космической «гонке». 14 апреля с аналогичным законопроектом выступила и президентская администрация. Парламент утвердил соответствующий законопроект, и 29 июля 1958 года родилось Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА). Управление было образовано на базе Национального консультативного совета по аэронавтике (НАКА), и специалисты этой уважаемой организации (8 000 сотрудников) составили ядро нарождающейся корпорации. Помимо совета по аэронавтике, в состав НАСА была интегрирована Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института (около 2,5 тысяч человек), военно-морской флот отдал свою группу, работавшую над проектом «Авангард» (200 специалистов), а в 1960 году в НАСА перешел Вернер фон Браун с отделом проектирования Управления баллистических ракет армии. Главной задачей была отправка человека в космос. Все понимали, что это следующий логический шаг в развитии космонавтики, и здесь снова особое значение приобретает вопрос о приоритете. «С точки зрения пропаганды, — писал корреспондент газеты «Нью-Йорк геральд трибьюн», — первый человек в космосе стоит, возможно, более сотни дивизий или дюжины межконтинентальных баллистических ракет». 1 сентября 1958 года президент Эйзенхауэр своим указом возложил ответственность за осуществление космической программы на НАСА и присвоил этой программе высшую категорию срочности «Д-Икс». Еще целый месяц у специалистов НАСА ушел на то, чтобы подготовить конечный вариант проекта «Человек в космосе», только с середины декабря программа подготовки запуска пилотируемого спутника стала официально называться «Меркурий». Проект «Меркурий» Авторство «Меркурия» приписывают сотруднику НАСА Максу Фаже, который разработал эскизный проект космического корабля для орбитального полета. А основная нагрузка по проектированию и созданию космического корабля была возложена на авиационную компанию «МакДоннел». Она заполучила контракт на 12 космических кораблей, обойдя в последний момент главного конкурента — фирму «Грумман». Основатель фирмы Джеймс МакДоннел взял эту разработку под личный контроль. Ракета «Редстоун» в мае 1958 года была принята на вооружение и уже продемонстрировала свою надежность. Однако к моменту начала работ над программой «Меркурий» в наличии у фон Брауна имелось всего два носителя. Воспользовавшись случаем, он создал модификацию ракеты, увеличив ее мощность и возможности. Эту модификацию так и назвали: «Меркурий-Редстоун». Работа над проектом закипела, начался отбор в отряд будущих астронавтов. Однако триумфального восшествия на космический Олимп не получилось. Задачка оказалась сложнее, чем думали конструкторы НАСА. В заявленные сроки (первая половина 1960 года) американцы не уложились. Впервые макет орбитального корабля «Меркурий» был запущен с мыса Канаверал 9 сентября 1959 года. В качестве носителя использовалась новая ракета «Атлас-Д», прозванная создателями «Большой Джо». Этот суборбитальный запуск, призванный проверить работоспособность выбранного носителя и изучить механику полета всей космической системы, прошел успешно. Поскольку результаты запуска признали удовлетворительными, то повторные испытания были отменены. Последующие эксперименты и запуски с целью проверки отдельных узлов также не вызвали нареканий. Плановое развитие программы позволило фирме «МакДоннелл» в апреле 1960 года начать разработку большого и долгоживущего космического корабля «Меркурий Марк I» — прототипа орбитальной станции. Впоследствии этот проект лег в основу программы «Джемини». Проблемы начались в тот период, когда казалось, что все уже готово для исторического запуска. 29 июля 1960 года космический корабль «Меркурий-1» разрушился в результате отказа ракеты-носителя «Атлас-Д» на 58-й секунде полета. Установить причину отказа не удалось. Поэтому были выработаны самые общие рекомендации по усилению прочности ракеты и установке дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры. 21 ноября 1960 года была предпринята попытка запуска корабля «Меркурий-2» с армейской ракетой «Редстоун». В первые же секунды старта произошло выключение двигателей, и система аварийного спасения отстрелила капсулу. К счастью, разрушения стартового стола оказались незначительными, а «Меркурий-2» удалось даже восстановить и использовать в дальнейшем. Следующий старт ракеты «Редстоун» с «Меркурием» состоялся менее чем через месяц — 19 декабря 1960 года. На этот раз программа запуска была выполнена в полном объеме. Космическая система достигла высоты 210 километров и скорости 2,2 км/с. В НАСА вздохнули с облегчением. Но сразу решиться на полет человека руководители НАСА не могли. Поэтому 31 января 1961 года в кабину «Меркурия-2» поместили 17-килограммового шимпанзе по кличке Хэм. Полет в целом прошел успешно. Только из-за повышенного расхода жидкого кислорода двигатель ракеты «Редстоун» отключился на несколько секунд раньше, и система автоматического управления отстрелила капсулу с обезьяной. Кроме того, после приводнения капсула дала течь, и корабль едва не затонул. Следующий запуск «Меркурия-2» на ракете-носителе «Атлас-Д» состоялся 21 февраля. Его целью была проверка эффективности теплозащиты и работоспособности систем контроля. Он прошел более чем успешно, и отобранные для первого полета астронавты выразили желание лететь прямо сейчас. Однако Вернер фон Браун, на плечи которого легла основная тяжесть по модернизации и подготовке ракет-носителей, колебался. Американские историки до сих пор ставят ему эти колебания в вину, утверждая, что если бы «ракетный барон» дал свое согласие на суборбитальный полет «Меркурия» с пилотом на борту уже в феврале, то сегодня приоритет Америки в этом историческом начинании никто не смел бы оспорить, а первым космонавтом планеты считался бы не Юрий Гагарин, а Алан Шепард, Джон Гленн или Вирджил Гриссом. Однако можно понять и фон Брауна. Последние старты, несмотря на положительный конечный результат, выявили множество недоделок в конструкции ракет. А немецкий конструктор хорошо помнил по опыту запусков «Фау-2» и ракет «Юпитер-С», что успех в самом начале не гарантирует стопроцентную надежность в дальнейшем. Катастрофу космического корабля с американским пилотом на борту ему не простили бы. Он хотел быть уверен, что к полету готов и сам корабль, и ракета, и наземные службы, а потому настоял на необходимости еще одного беспилотного запуска, который и был осуществлен 24 марта 1961 года. Исторический старт назначили на 24 апреля. НАСА разослало приглашения редакторам ведущих журналов и газет; аккредитацию получили 350 корреспондентов. Именно этим людям предстояло рассказать всему миру о новом достижении Америки. Но вышло иначе. 12 апреля 1961 года к звездам отправился советский космонавт — Юрий Алексеевич Гагарин. Америке снова пришлось играть в космические «догонялки». Корабли-спутники Сергея Королева В апреле 1956 года в Академии наук СССР состоялась Всесоюзная конференция по ракетным исследованиям верхних слоев атмосферы. Сергей Королев выступил с докладом, где подвел итоги пусков геофизических ракет, сообщил о полученных результатах, наметил перспективы дальнейших исследований. «Говоря о перспективах, — отметил он в своем выступлении, — нельзя не остановиться и на одном из самых злободневных вопросов — полете человека на ракете. В настоящее время эта задача становится все более и более реальной. Она издавна привлекала внимание всех работающих в области ракетной техники, а полет человека на ракете является и сейчас одной из основных задач в области ракетной техники». По своим габаритам головные части существовавших геофизических ракет не могли быть использованы для полета человека: негде было разместить системы жизнеобеспечения. И все же в заключении своего выступления на конференции Королев уверенно заявил: «... В настоящее время можно преодолеть трудности и осуществить полет человека на ракете». Доработка какой-нибудь из геофизических ракет, наверное, могла бы помочь воплотить этот проект в жизнь, однако к тому времени уже «подоспела» баллистическая ракета «Р-7», и именно в ней Королев с соратниками увидели средство для реализации самых смелых замыслов. 16 сентября 1958 года Королев направил в Академию наук и главным конструкторам письмо «О создании ИСЗ с человеком на борту», в котором впервые указываются контрольные сроки реализации новой космической программы: третий квартал 1959 года — эскизный проект, 1960 год — пуски первых образцов космических аппаратов. В ноябре 1958 года Совет главных конструкторов поддержал предложение Королева. И тогда же начались работы по проектированию пилотируемого спутника. Роль главного проектанта выполнял инженер-конструктор и будущий космонавт Константин Феоктистов. Серьезную помощь в этой работе ему оказывал и Михаил Тихонравов. В апреле 1959 года ими был выпущен секретный «Эскизный проект корабля «Восток»», а в мае появились первые баллистические расчеты с вариантами спуска с орбиты. В 1959 году в лаборатории № 24 Летно-исследовательского института (ЛИИ) появился Константин Феоктистов. Он привез предложение от ОКБ-1 принять участие в разработке пилотируемого космического корабля. Обсуждение этого предложения состоялось в кабинете начальника лаборатории Гая Северина. Коллективу лаборатории предстояло заняться проблемой приземления и аварийного спасения космонавта. Сразу возникла идея специальной капсулы, которая могла обеспечить защиту космонавта от высокой температуры, а также нормальное снижение до момента выброса парашюта. В результате расчетов и компоновочных прикидок пришли к выводу, что кресло-контейнер должно иметь слегка конический корпус со сферической передней частью и открытой задней, по периметру которой устанавливаются раскрывающиеся щитки — стабилизирующая «юбка». Внутри сидя размещается космонавт, его индивидуальный парашют, кислородная система, носимый аварийный запас (продукты, оружие, медикаменты) и другие системы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. В ЛИИ началась работа над макетами, но тут изменились условия технического задания. Суборбитальный полет отныне считался неперспективным, и было решено сразу отправить человека на орбиту. Для лаборатории Северина это изменение в планах заказчика означало, что необходимость в кресле-контейнере отпадает. Капсулой становилась вся кабина корабля, которую назвали «спускаемым аппаратом». Она должна была обеспечивать защиту космонавта как при спуске с орбиты, так и при аварии ракеты на больших высотах. Для спускаемого аппарата была выбрана форма правильного шара — при надежной теплозащите такой аппарат представлялся наиболее простым как аэродинамикам, так и конструкторам. Однако при орбитальном полете по сравнению с суборбитальным увеличивалась степень нагрева спасательного аппарата, поэтому возникли опасения, что выходной люк может быть «заварен» и, если помощь поисковой группы запоздает, находящийся внутри космонавт после приземления погибнет от перегрева. Решили катапультировать космонавта в кресле из спускаемого аппарата перед приземлением на сравнительно небольшой высоте, обеспечив открытие люка мощным механизмом «отстрела». В Постановлении правительства, вышедшем 10 декабря 1959 года, уже четко была поставлена задача по осуществлению первых полетов человека в космическое пространство. За три месяца был разработан эскизный проект автоматического спутника «1К». Запуск «1К» состоялся 15 мая 1960 года. Спускаемый аппарат первого «1К» не имел теплозащиты и поэтому именовался «1КП». Старт прошел без проблем, и первый корабль-спутник был выведен на орбиту. На следующем этапе нужно было проверить тормозную двигательную установку и отработать сход с орбиты. Из-за ошибки управления тормозной импульс был выдан в случайном направлении, и корабль-спутник ушел на более высокую орбиту. Этот неожиданный результат не смутил и не расстроил Сергея Королева. Впоследствии Константин Бушуев рассказывал, что, возвращаясь 18 мая домой, Сергей Павлович увлеченно рассуждал о первом опыте маневрирования в космосе и в заключение заявил: «А спускаться на Землю корабли когда надо и куда надо у нас будут! Как миленькие будут». Уверенность Королева в конечном успехе полета второго корабля-спутника была столь велика, что в спускаемом аппарате, оснащенном в этот раз теплозащитой, было решено разместить собак с целью возвращения их на Землю для необходимых медико-биологических исследований. Собаки штурмуют космос Советским медикам практически ничего не было известно о влиянии условий космического полета на организм человека. Высказывались только осторожные предположения, основанные на опыте авиационной медицины. Одни утверждали, что космический полет мало отличается от полета на самолете и никаких особых требований к космонавтам предъявлять не стоит. Другие утверждали, что космонавт, оказавшись в невесомости, просто сойдет с ума. Медики спорили до хрипоты, а к единому мнению прийти никак не могли. Но все понимали, что до первого полета человека ответ должен быть найден обязательно. Тогда и было принято решение, что при проведении испытательных полетов на борту корабля должны присутствовать какие-нибудь животные. Выбор пал на собак. 28 июля стартовала ракета «8К72». Корабль-спутник «1К» №1 с собаками Чайкой и Лисичкой на борту. Этот корабль был подготовлен гораздо лучше, чем его предшественник «1КП». Конструкторы проработали все возможные ситуации, чтобы более не допустить ошибку при выборе системы ориентации и выдаче команды на спуск с орбиты. На 23 секунде полета произошла катастрофа. Ракетные блоки разлетелись по степи, не причинив, к счастью, существенного вреда. Однако собаки погибли. Аварийная комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной гибели ракеты и корабля следует считать разрушение камеры сгорания бокового блока вследствие высокочастотных колебаний. 19 августа 1960 года космический корабль «1К» №2, на борту которого находились собаки Белка и Стрелка, благополучно вышел на орбиту, а уже 20-го они вернулись на Землю. В ходе орбитального полета произошел такой же сбой, что и на первом корабле «1КП», но на этот раз специалисты на Земле знали, как действовать. Газеты в те дни вышли под заголовками: «Теперь в космос полетит человек!» Поскольку из-за океана докладывали, что американцы ударными темпами готовят к суборбитальному полету корабль «Меркурий» и это позволит им запустить первого космонавта уже в начале 1961 года, руководство СССР решило ускорить работы по программе «Восток». 11 октября 1960 года Хрущев подписал постановление, в котором создание пилотируемого космического корабля объявлялось задачей особой важности. К тому времени было выпущено специальное «Положение по 3КА» (заводской чертежный индекс «Востока»). В положении впервые директивно определялся порядок изготовления и заводских испытаний всех систем для пилотируемых полетов. Комплектующие «Восток» агрегаты, приборы, системы должны были маркироваться и иметь запись в формуляре «Годен для 3КА». Поставка каких-либо комплектующих изделий на сборку «3КА» без прохождения ими полного цикла заводских испытаний запрещалась. Военным представителям предписывалось вести строжайший контроль за качеством и надежностью. За качество изделий с маркировкой «годен для 3КА» несли личную ответственность главные конструкторы и руководители предприятий. Эскизным проектом перед кораблем «3КА» ставилась только одна задача — обеспечить многочасовой полет человека в космическом пространстве по орбите спутника Земли и безопасное возвращение его на Землю. Для первого советского космонавта не предусматривалось заданий научного, прикладного или военного характера — только бы слетал и остался жив! Старт корабля-спутника «1К» №5 состоялся 1 декабря 1960 года. В обитаемой капсуле находились собаки Пчелка и Мушка. Сначала все шло нормально, но затем при возвращении на Землю начались проблемы. На борт была подана команда «на спуск», и в соответствии с ней на корабле была включена тормозная двигательная установка Исаева. Во время ее работы корабль должен быть стабилизирован так, чтобы струя вылетающих из сопла газов была направлена строго по вектору орбитальной скорости. Это условие из-за дефекта системы стабилизации не было соблюдено. Результирующий импульс для торможения оказался существенно меньше расчетного. Траектория спуска получалась сильно растянутой, спускаемый аппарат вошел в атмосферу позднее положенного времени, и траектория спуска корабля была такова, что он вполне мог приземлиться где-нибудь вне пределов СССР. Дабы во «вражеские» руки не попали важные государственные секреты, на корабле была размещена система аварийного подрыва объекта. Именно эта система сработала и уничтожила корабль, превратив его в тучу мелких обломков. Собаки погибли. Вместе с собаками погибла и надежда осуществить полет человека в 1960 году. Следующий экспериментальный пуск корабля-спутника («1К» №6) состоялся 22 декабря 1960 года. В полет на этом корабле отправились собаки Шутка и Комета, мыши, крысы и другая живность. Но на участке работы третьей ступени произошел отказ, и поступила команда на отделение корабля. Спускаемый аппарат совершил посадку в Якутии. Королев настоял, и Госкомиссия отправила в Якутию поисковую группу. Вскоре вертолеты обнаружили недалеко от городка Тура цветные парашюты. Спускаемый аппарат лежал невредимый. Спасатели с большой осторожностью приступили к открытию люков и разъединению всех электрических цепей, памятуя поговорку, что «сапер ошибается только один раз». Катапульта не выбросила контейнер с собаками из спускаемого аппарата. Этот случайный отказ спас жизнь собакам — внутри защищенного теплоизоляцией спасательного аппарата они себя отлично чувствовали, несмотря на четырехдневное ожидание при сорокаградусном морозе. Новый старт корабля-спутника смог состояться только через два с половиной месяца. Было сделано все возможное и невозможное, чтобы неприятности 1960 года не повторились. 9 марта 1961 года стартовал корабль-спутник «3КА» №1 с собакой Чернушкой и манекеном, получившим прозвище «Иван Иванович», на борту. Полет проходил по одновитковой программе, аналогичной той, которая планировалась для полета человека. Все этапы полета прошли нормально, и спускаемый аппарат совершил посадку в 260 километрах от Куйбышева. 25 марта 1961 года был запущен последний корабль-спутник с собакой Звездочкой и манекеном на борту. Полет в точности повторил предыдущий. Совершив один виток, спускаемый аппарат совершил посадку в районе Воткинска. 29 марта 1961 года состоялось заседание Приемной комиссии, заслушавшей предложение Сергея Королева о запуске человека на борту космического корабля «Восток». Заседание проводил Дмитрий Устинов. Он чувствовал историческую значимость предстоящего решения и поэтому просил каждого главного конструктора высказать свое мнение. Получив заверения в готовности систем, Устинов сформулировал решение: «Принять предложение главных конструкторов». Таким образом, Дмитрия Федоровича Устинова следует считать первым из высоких государственных руководителей, кто дал «зеленый свет» запуску человека в космос... Дата публикации: 8 мая 2007

Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~OVYnx

|

Последние публикации

Выбор читателей

|